2024年5月15日 | お役立ち情報

『バカの壁』の養老孟司先生が始めた、6月4日の「虫の日」ってなんだろう

毎年6月4日になると、鎌倉の名刹、建長寺はにぎわいます。それはなんと「6」と「4」で「むし」、「虫の日」だから。えっ!「虫の日」なんてあるの?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

これは、460万部を超えるベストセラー『バカの壁』の養老孟司先生が記念日協会に制定を働きかけた記念日です。

6月4日は「虫の日」

というわけで、6月4日は「虫の日」です。日付の6と4の組み合わせが「ム(6)シ(4)」と読まれる語呂合わせから虫の日となりました。

記念日として2018年に解剖学者の養老先生が一般社団法人・日本記念日協会に申請し、2018年(平成30年)に認定・登録されています。

養老先生は子どものころから大の虫好きで今も昆虫採集が趣味です。長年にわたって専門の医学や昆虫採集を通じて命や自然に携わってきた養老先生は、神奈川県鎌倉市の建長寺に「虫塚」を建立し、毎年6月4日に虫の供養を行っています。鎌倉市は養老先生が生まれ育った土地で、建長寺の境内でもよく虫採りをして遊んだそうです。

虫塚の設計や周囲のデザインは建築家の隈研吾さんが担当。虫かごをイメージして2015年に建立されました。

実は養老先生より以前に虫の日を提唱した人がいます。漫画家の故・手塚治虫さんです。

手塚さんの呼びかけで1988年(昭和63年)に設立された日本昆虫倶楽部が、「昆虫が住める街づくり」を目指して虫の日を制定しました。

その後30年の時を経て、養老先生の申請によって正式に日本記念日協会によって認定されたというわけです。

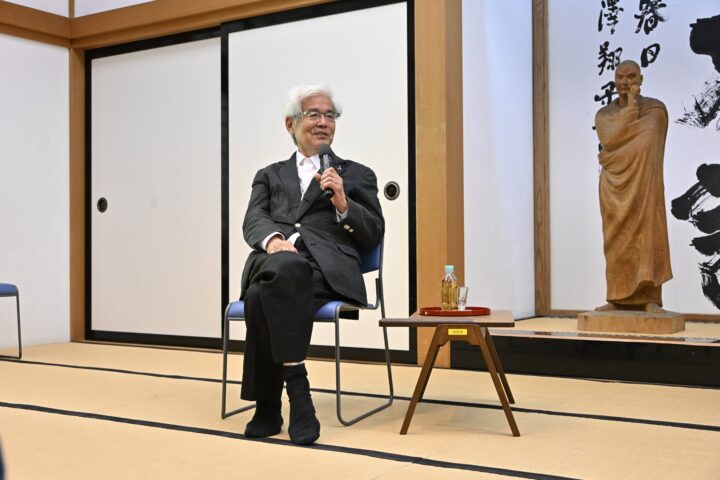

養老孟司先生の略歴

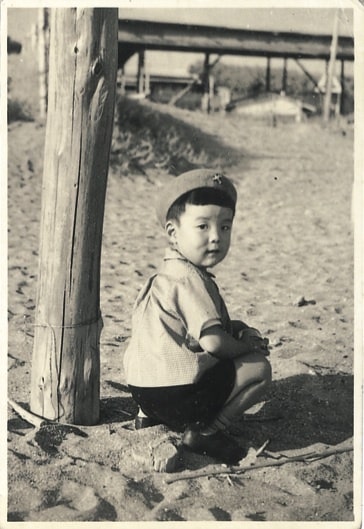

【写真提供】新潮社

養老孟司先生は、日本を代表する解剖学者です。1937年に鎌倉市で生まれ、今でも鎌倉に住んでいます。

養老先生は鎌倉市の栄光学園中学校・高等学校を卒業後、東京大学医学部に進学、1967年に医学博士の学位を取得し、東京大学医学部助手・助教授を経て、1981年に教授となりました。

1995年、東京大学を57歳で早期退官したあと北里大学教授や大正大学客員教授などを務め、現在は東京大学名誉教授です。

2003年に出版した『バカの壁』は大ベストセラーとなり、新語・流行語大賞も受賞しました。

それにしても、虫を怖いとか気持ち悪いとか思っている人も多いはずなのに、養老先生は虫が大好きだというのは、なぜなのでしょう。しかも、先生は、虫のこととなると、いつも楽しそうです。まずは先生がどのような子どもだったのか、そして虫の日を制定された経緯などについて聞いてみました。

生き物について、好きな気持ちと怖がる気持ちと

【写真提供】新潮社(©️養老孟司)

養老先生は、「なんでこんなに小さいのに、元気に動き回っているんだろう」と不思議でたまらず、子供の頃から小さな生き物が大好きだったそうです。5歳の頃には、生まれてからずっと、今も住む鎌倉の由比ヶ浜海岸で、蟹が歩くのをじいっと何時間も、身動きもせずに見ていたとか。

蟹のほかにもいろんな小さなものを見ていたので、先生のお母さんは、「この子は大丈夫かな。発達に問題があるのかな」と、とても心配をしたとか。知能検査に連れていかれたこともあったそうです。

とはいえ、そんなたけし少年も無事に大きくなり、東京大学医学部を卒業します。卒業をしてしばらくは「インターン」という研修期間があります。

ですが、それを経て医師の資格をとったものの、「生きている患者さんを殺してしまったら」という恐怖と、「医師としてひとりでも多くの命を助けねば」という責任のあいだで押しつぶされる感覚を持ったそうです。そんな自分を自覚し、患者さんを診察する臨床医を諦めて、基礎学問である解剖学の道に進むことを決意します。研究者になったということです。

一方で、生き物への興味は継続してあり、特に昆虫に対しては、仕事の忙しさとは裏腹に、強くなっていきました。「採集して標本にするという作業自体が性に合っていたのか、夢中になれて楽しいんですよ」と、先生は今ではそんな風に、にこにこと笑いながら話してくださるのです。

「好きなことにはね、理由なんていらないんですよ」とのこと、確かに、皆さんにもいろんな「好きなもの」があるのではないでしょうか。

言葉ですべて表現できるなんて、ありえない

先生が専門にしていた基礎解剖学では、医者を目指す学生たちが、亡くなって「献体」された人体を、実際に切り分けて、名称を確認していくことを実践し、学びます。そして、最終的に、解剖学者としてのべ3000体もの人体を解剖したという先生は、毎日の作業から、独自の身体に関する考察を重ねていきました。

でも、そこで大きな壁にぶち当たります。言葉で「口」と言ったとき、それは自分の身体のどこまでを指すと思いますか? 唇まででしょうか? あごのあたりは入りますか? 歯や舌まで含むのでしょうか?

「むむむ、目の前にある現実のものごとを、言葉に置き換えて表現することって難しいぞ」

「うまく言葉で伝えられないことってこんなに多いのか」

そんな思いがいつも先生にはあったそうです。それは哲学的な思考にも繋がり、のちに『バカの壁』を生みだすことになります。

大好きな虫を殺生していることをわきまえる

【写真提供】新潮社

解剖学に必要なご遺体は、正式な法的手続きを踏んで「献体」として提供してもらうのですが、解剖をしている間ずっと、文京区本郷(東京大学)の近くのお寺で、先生は自主的に、年に一度の法要を行なっていたそうです。ですが、大学を退官して自由に虫を採れるようになって、先生は立ち止まります。

「人体の解剖の次は、虫を標本にしている。同時に、いまは、たくさんの虫が住処を奪われているんだな。」

日本の社会では、「列島改造計画」などと叫ばれ、全国津々浦々にまで、電車や道路をとにかく巡らせ、どんどんビルや大きな建物を建てようと邁進する時代がありました。

そうすると、何が起こるでしょうか。昆虫が生息するはずの場所がどんどんコンクリートの道路に変わっていきます。

それを全国に広げよう、というのですが、道路を100メートル作るのに、どれだけの数の昆虫の命が奪われているか、考えたことがあるでしょうか。一台の車が廃車になるまでに10,000,000匹の桁の虫を殺すともいわれています。そこには、木だって、草花だって、あったはずなんです。現代人は気づかずに多くの殺生をしているのです。

ブータンで出会った優しい地元のおじいさん

そんな思いを抱いていた30数年前、先生はNHKの取材で初めてブータンを訪れました。ブータンは、インドの北東、中国とも国境を接しています。人口80万人弱の、ヒマラヤ山脈の東端の小さな山の国です。ブータンの最高峰「ガンカープンスム(ガンケルプンスム)」はなんと標高7570メートル、日本の富士山のおよそ2倍の高さですから驚きます。国土の多くが山岳地帯で、5000メートル級の山がごろごろあるのです。

ブータンはチベット仏教を篤く信仰する国でもあります。いたるところに寺院があり、殺生を固く禁じています。

ある時、先生は小さな田舎のレストランに食事に入ったそうです。よく見ると、テーブルは、クロスを敷いていないのになぜか水玉模様。近づくと、その水玉模様がサーッとみな浮かんで飛んでいく。それはなんとテーブルに群がるハエだったのです。そのうちに、地元の人が飲むビールの中にハエが飛び込みました。飲んでいたおじいさんは、何気なくそのハエをそっとつまんで窓の外に放ち、そのまま飲み続けています。

その人は、なんとなくその様子を見ていた先生に、笑いながらこう言ったそうです。

「お前のお爺さんだったかもしれないからな。」

もしかしたら、そのハエは養老先生のお爺さんが生まれ変わった姿なのかもしれない。

ハエですら殺してはいけないという論理、それは、生き物の命はつながっているという考えがあるからです。

「だってね、ハエを殺して、元に戻せますか? 人間はロケットを飛ばす時代になっても、ハエ一匹だって、つくりだすことはできないんですよ。」

虫を殺すとき、道路をつくるとき、少しだけそれを考えてから行動することは、私たち自身を含む生きものの命を大切にすることになるのではないでしょうか。

虫塚を鎌倉に建立(こんりゅう)する

【写真提供】新潮社

先生はブータンに7度も出かけているそうで、そんな優しい空気がお好きなのだとか。そして、ついには、そんな空気を味わえる場をつくりたいと思い始めます。

そんな先生の考え方が徐々に伝わり、地元の鎌倉でご縁がある建長寺に、2016年に虫塚を建立(こんりゅう)することになります。設計は、同じ高校の後輩でもある、建築家の隈研吾さんに依頼します。最近では、国立競技場の建築でも話題になられましたね。

隈さんは先生の期待に応えて、「小さくて軽くてさりげないオブジェ」を創りだしてくださり、今に至ります。虫は小さく軽いので、いろいろな場所に棲みかをみつけることができると考えたそう。その虫の住処が、いまの虫塚の設計の土台となっているのです。

子どもたちが虫を採ると変わっていく

「いまは、なんでも言葉にしなくちゃいけないでしょう。スマホではすべて文字にしなくちゃいけない。情報社会です。でもね、現実の世界は、言葉にできないことだらけなんです。自分の気持ちをすべて言葉にできるひとって、いるのでしょうか」。先生は問いかけます。

「虫を見ていると、それがわかるんです。だって、虫の形ひとつとっても、そこに意味はない。自然も同じです。

意味を持たせているのは自分の脳みそです。だから、虫を見るために、自然の中を歩いてみる。そうすると、少し道を踏みはずすことができると思います。なんでも決まった道を行くのではなくて、藪の向こうをのぞいてみる、少し先に足を延ばしてみる。少しずつ注意して足を踏み出せば、大丈夫。そうすると、頭の中でも冒険ができるようになるんです。」

お父さんお母さんはなにができるんでしょうか? そう聞いてみました。

「子どもが夢中になっていたら、そのままそっとしておいてあげてください。崖から落ちるような危険な場合は止めるにしても、そっと距離を置いて見守っておいてあげるといいと思います。」大人のできることは「見守る」ということなのかもしれません。

ぜひ、外に遊びに出てみてください

フマキラーが実施している「フマキッズこども研究所」の「フマキラー 虫や植物とふれあうコンテスト」の審査員をここ何年か担当している養老先生。

人間がつくったものではない、人工的な意図の含まれない自然の生き物を見て、感じてほしい、と言います。

コンテストでは「実験と研究部門」を担当していて、「自然から感じるものを素直に表現しているものほど、ほかにないものがあって面白い」とのこと。この文章を読まれた方は応募してみてはいかがですか。

身近な自然の場所に足を運んでみる。そして、先生の言葉を思い出しながら、建長寺の虫塚に出かけてみる。そのような小さな冒険から始めてみてはどうでしょうか。

虫の日をきっかけにふだん見過ごしている小さな虫の命に想いをはせよう

【写真提供】新潮社

「一寸の虫にも五分の魂」

ほんの小さな虫であっても、命あるものなので決して軽んじてはいけないという意味のことわざです。われわれ人間は、生活をするうえで知らず知らずのうちにたくさんの生き物の命を奪っています。

1年に1度6月4日の虫の日に、ふだん気にもかけていない虫たちの命に思いをはせるのも重要なことかもしれませんね。

建長寺虫塚の紹介

【写真提供】新潮社

建長寺(けんちょうじ)は神奈川県鎌倉市にある禅宗の寺院で、鎌倉時代の建長5年(1253年)に鎌倉幕府第5代執権・北条時頼によって創建されました。

鎌倉を代表するお寺で、多くの国宝や重要文化財があり境内は国の史跡に指定されていて、年間約50万人の参拝客・観光客が訪れます。

虫塚は境内の最も奥、半僧坊大権現の参道に2015年(平成25年)に建立されました。虫塚の設計は、建築家の隈研吾氏が担当、まるで虫籠のようです。

虫塚の石碑には、養老先生の次のような言葉が刻まれています。

「近代文明はおびただしい数の虫を殺してきました。それは今でも続いています。

それに気付いている、ということを銘記しようと、虫塚を建立しました。

塚にしたのは、すべてを言葉にすることはできないからです」

- 名称 巨福山 建長寺

- 住所 〒247-8525 神奈川県鎌倉市山ノ内8

※JR横須賀線「北鎌倉」駅よりバス5分(江ノ電バス「鎌倉駅」行き「建長寺」下車)または徒歩約15分

- 電話 0467-22-0981

- 拝観時間 8:30~16:30

- 拝観料 大人(高校生以上)500円、 小人(小中学生)200円

※お支払いはすべて現金のみ

- 公式ホームページ: https://www.kenchoji.com/

@ForyourLIFE_t を見る

@ForyourLIFE_t を見る