2021年5月6日 | お役立ち情報

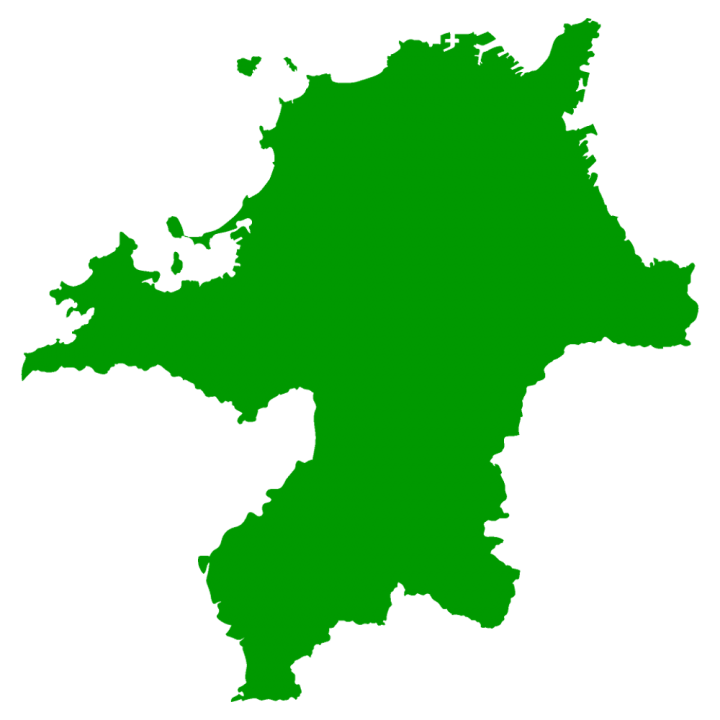

福岡県ってどんなところ?福岡の文化・食べ物・お祭り・県名の由来などを紹介!

47都道府県を南から毎月1県ずつご紹介するシリーズ、今回は「福岡県」です。九州地方の玄関口である福岡県は古くから海外との交流が盛んで、工業や農業だけでなく各種の産業が発展した経済の中心地といえます。豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、個性あふれる食や文化を築き上げた福岡県の魅力をお楽しみください。

福岡県の基本情報

はじめに、福岡県の基本情報をご紹介いたします。

歴史と産業

福岡県には古くから省庁などの重要な機関が置かれ、その立地から中国大陸や朝鮮半島との交流が盛んでした。江戸時代には多くの街道や河川、港を活用した商業の中心地として繁栄し、多彩な文化も誕生します。豊かな自然と温暖な気候から、海の幸や果物、お茶などの生産をはじめ、各種地場産業も発展しました。

明治から昭和にかけては、石炭を活用した鉄鋼や機械、電気、化学などを主産業とする「北九州工業地帯」が規模を広げ、日本の近代産業に大きく貢献します。戦後の復興も早く、特に高度成長期には工業の分野が躍進しました。エネルギー改革によって石炭産業が衰退したものの、鉄鋼業は現在も全国の中心的な役割を担います。また、昭和40年以降は第3次産業が発展し、商業やサービス業の分野でも成長を遂げました。

2度のオイルショックによる産業構造の変革を経た後、現在では自動車や半導体、ロボットといった先端技術や環境に関わる研究などにも盛んに取り組んでいます。

県内には複数の高速道路が通り、新幹線およびJR、私鉄、地下鉄、モノレールなどの交通機関が充実。福岡空港に加え、平成17年には北九州空港が開港しました。博多港には、韓国の釜山(プサン)行きのフェリーが就航します。

面積と人口

福岡県の面積は約4,987㎢で、九州全体の11.8%を占めます。日本の総面積の1.3%にあたり、全国では29番目の大きさです。8つの島を含む29市29町2村からなり(令和2年4月1日現在)、「北九州」「福岡」「筑後(ちくご)」「筑豊(ちくほう)」の4つの地域に分かれます。

人口は九州地方で最多の5,119,591人で、政令指定都市である福岡市は1,555,508人、北九州市は946,338人に上ります(令和2年4月現在)。

【参考】公益財団法人国土地理協会「2020年4月調査 市町村別 人口・世帯数(日本人住民+外国人住民)」

福岡県の位置と県庁所在地

福岡県はおよそ北緯33~34°、東経129~131°に位置し、国内では最も朝鮮半島に近い場所にあります。福岡~東京間と、福岡~上海(シャンハイ:中国)間の距離がほぼ同じくらいです。年間を通してみると温暖な気候といえますが、日本海側の北九州と福岡には、季節風の影響で雪が降ることもあります。

県庁所在地は福岡市で、昭和47年に政令指定都市に指定されました。明治22年の市制施行で市名が決まったものの、「博多」の名称を残す運動が起こり、市会の投票によって1票差で福岡に決定したというエピソードがあります。福岡市は古くから城下町として繁栄し、現在も西日本では大阪や名古屋、神戸に次ぐ大都市です。

県名の由来

県名は、安土桃山から江戸時代に活躍した武将の黒田長政(くろだながまさ)の功績に由来します。1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いにおいて、黒田長政は徳川家康の軍につき勝利に貢献したとして筑前国(ちくぜんのくに)を与えられました。当初は、現在の福岡市東区に遺構が残る名島(なじま)城を拠点としましたが、城下の広さの問題などから移転を決意。名島城を解体して現在の福岡市中央区に運び込み、7年の歳月をかけて築城しました。

完成した城には、黒田家にゆかりのある備前国(びぜんのくに)邑久郡(おくぐん)長船町(おさふねちょう)福岡(現在の岡山県瀬戸内市長船町)の名前を取って、「福岡城」と名づけました。

福岡県の文化

福岡県に伝わる文化のうち、一部をご紹介いたします。

博多弁

「~と?」「~ばい」「~たい」などと語尾に特徴がある博多弁は、主に福岡市内で使われる方言です。北九州や県の西部・南部などでは、隣県の方言が影響して表現に違いがみられます。標準語の「なおす」という言葉は博多弁では「片づける」、「来る」という言葉は「行く」という意味で使われます。

炭坑節(たんこうぶし)

国内にはいくつかの炭坑節がありますが、なかでも有名な「月が~出た出た~月が出た~ヨイヨイ」という歌は、筑豊にある国指定史跡の三井田川炭鉱が発祥です。炭坑内の労働者による歌が宴会の席で歌われ、後に花柳界で三味線の伴奏がつき、戦後に盆踊りの歌として広まったとされています。

博多織(はかたおり)

国の伝統的工芸品である博多織は、数本の細い糸をまとめた緯糸(よこいと)を経糸(たていと)に織り込んだつくりで、「絹鳴り(きぬなり)」と呼ばれる独特の音が魅力です。鎌倉時代に宋(そう:かつての中国)へ渡った博多の商人が織物の技術を学び、帰国後に独自の要素を加えて製作したものが起源とされます。

博多人形

七隈(ななくま)地区で採れる白土を使用し、400年以上も受け継がれた匠の技で丁寧に仕上げる博多人形。県の指定文化財で、特に女性をかたどった「美人もの」の人気が高く、「能もの」「歌舞伎もの」などもあります。黒田長政の入国とともに集まった職人のうち、1601年にある瓦(かわら)職人が作って献上したものがはじまりとされます。

漢委奴国王(かんのなのわのこくおう)の金印

国宝に指定されている漢委奴国王の金印は、漢(かつての中国)の皇帝がかつて福岡平野に広がっていた「奴国(なこく)」の王に与えたものです。江戸時代に博多湾の志賀島(しかのしま)で発見され、現在は福岡市の博物館が所蔵します。志賀島の一部は金印公園として整備されていますが、ここに埋蔵された理由は今もわかっていません。

福岡県の食文化・食べ物

続いて、福岡県の食文化をご紹介いたします。

海産物

北部から西南部にかけて海と面している福岡県は、海産物が豊富です。特に、フグの漁獲量は全国で第1位。カキの養殖も盛んで、新鮮なカキを焼いて食べる「カキ小屋」が人気です。有明海では古くから海苔(のり)の養殖がおこなわれていますが、2010年の赤潮の影響により、やや生産量が減少しました。

辛子明太子(からしめんたいこ)

辛子明太子はもともと朝鮮半島の伝統的な食品で、トウガラシを使用した調味液などにスケトウダラの卵(卵巣)を漬け込んだものを指します。後の明太子メーカーの創業者が、終戦で朝鮮から博多に引き上げた際に日本人の口に合う明太子を販売したことがきっかけで、全国的に広まりました。

果物

福岡県内で育成された品種、イチゴの「とよのか」や「あまおう」、イチジクの「とよみつひめ」が有名です。また、ブドウの「巨峰」の生産を国内ではじめて定着させた久留米市田主丸(たぬしまる)は、果物狩りの発祥の地としても知られます。そのほか、カキやキウイフルーツ、ミカン、ナシなど多くの果物を生産しています。

お茶

筑後平野の南部、八女(やめ)地方はお茶の生産が盛んで、なかでも玉露(ぎょくろ)は農林水産大臣賞を受賞する一級品です。お茶の栽培は、禅僧の栄西(えいさい)が筑前の背振山(せふりさん)に茶種をまいたことがはじまりで、1423年に禅僧の周瑞(しゅうずい)が八女に霊巌寺(れいがんじ)を建設、栽培と製茶の技術を伝承したとされています。

ラーメン

豚骨スープと細めんが人気の「博多ラーメン」は、1940年の屋台が元祖といわれます。当時はあっさりとしたしょう油味の豚骨スープで、めんは平打ちでした。後に「久留米ラーメン」の白いスープの影響を受け、魚市場で働く人にすばやく提供しようとめんを細くしたことから、現在の博多ラーメンが定着。「替え玉」の文化は「長浜ラーメン」が発祥です。

屋台の文化

江戸時代発祥とされる屋台文化は、戦後の最盛期を迎えた後、衛生面などの問題から厳しい規制が入り衰退。福岡県の経営者らによる組合が国と交渉した結果、全国的に屋台の存続が認められました。福岡県では天神や中州を中心に屋台が軒を連ね、ラーメンや焼き鳥、水炊き、もつ煮、「筑前煮」とも呼ばれる福岡県の郷土料理「がめ煮」などを味わうことができます。

福岡県の伝統行事・祭り

福岡県に伝わる主な伝統行事や祭りは、次のとおりです。

博多どんたく

毎年5月に開催される国内最大級の祭りで、仮装した参加者がしゃもじを持ち、練り歩いたり踊りを披露したりして盛り上がります。宮中の伝統行事である「松ばやし」が起源とされ、博多の町人によって発展しました。明治時代に中止と再開を経た後、オランダ語で休日を意味する「Zondag(ゾンターク)」から「どんたく」の名がついたといわれます。

博多祗園山笠(ぎおんやまかさ)

市内10ヵ所以上に「山笠」と呼ばれる山車(だし)が立ち並び、それぞれが町中を疾走してゴールの櫛田(くしだ)神社を目指す祭りです。一説には、臨済宗の僧である円爾(えんに)が博多に流行した疫病を退散するため、祈祷(きとう)しながら回ったことが起源とされます。開催は毎年7月で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

小倉祇園太鼓(こくらぎおんだいこ)

山車の前後に乗せた太鼓をたたき、「ジャンガラ」と呼ばれる摺り鉦(すりがね)とともに奏でるリズムが特徴の祭りです。開催は毎年7月で、2019年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。小倉城を築いた細川忠興(ほそかわただおき)が、無病息災(むびょうそくさい)を願って1617年に京都の祇園祭を導入したことが起源とされます。

福岡県の建築物・遺産

福岡県の主な建築物や遺産は次のとおりです。

福岡城跡

先述の黒田長政によって築かれた城で、博多湾側から望むと鶴の姿に似ていることから「舞鶴城」とも呼ばれます。現在は、石垣と大天守台跡の展望台が公開されています。城を含む48万㎡が国指定史跡で、周辺には数々の重要文化財や県指定建造物などが残り、舞鶴公園や大濠(おおほり)公園も整備されています。

住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目1001

公式サイト:https://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/cultural_properties/detail/62

太宰府天満宮

学問の神様として知られる菅原道真(すがわらのみちざね)を祀(まつ)る神社で、国の重要文化財のひとつです。学者や政治家として活躍した菅原道真は、策略で大宰府へ左遷された後に生涯を終えました。天満宮の社殿は、埋葬された場所に後から建てられたものです。無実が判明してからは「天神さま」として崇拝され、今も各地に梅の紋の天満宮が残ります。

住所:福岡県太宰府市宰府4丁目7番1号

公式サイト:https://www.dazaifutenmangu.or.jp/

官営八幡(かんえいやはた)製鉄所

1901年に操業を開始し、明治政府が運営する官営の製鉄所として近代産業の礎を築いた八幡製鉄所。現在は民間の製鉄会社として、国内の鉄鋼業の中枢を担っています。2015年、敷地内に残る旧事務所や工場などが、構成資産として世界遺産に登録されました。現在は、眺望スペースからの見学のみとなっています。

住所:福岡県北九州市八幡東区枝光(眺望スペース)

公式サイト:http://heritage.sangyokanko.com/

門司港レトロ

福岡県北部の関門海峡に開港した門司港は、明治時代に国際貿易の拠点として栄えた地です。かつて港の周辺には多くの企業や商店、料亭などが軒を連ね、終戦まで華やかな歴史を刻みました。国の重要文化財に指定されているJR門司港駅のほか、複数の歴史的な建造物が点在します。1995年には、新たな観光地「門司港レトロ」として生まれ変わりました。

住所:福岡県北九州市門司区西海岸1丁目5-31(JR門司港駅)

公式サイト:https://www.mojiko.info/gallery/index.html

福岡ドーム

正式名称は「福岡PayPayドーム」。日本初の開閉式屋根を有するコロシアム形式の野球場として、1993年にオープンしました。プロ野球チーム「福岡ソフトバンクホークス」の本拠地ですが、コンサートなどのイベントにも利用されます。敷地面積は84,603㎡で、4万人を超える人数の収容が可能。観光スポットの「シーサイドももち」も併せて見学できます。

住所:福岡市中央区地行浜2丁目2番2号

公式サイト:https://www.softbankhawks.co.jp/stadium/institution.html

まとめ

今回は福岡県にスポットを当て、基本情報と主な文化や食べ物、伝統行事、建築物などをご紹介いたしました。古くから重要な機関が置かれ、産業の要として発展した福岡県は、多くの著名人も輩出しています。温暖な気候・風土のもと、今も独自の伝統や文化が息づく福岡県。九州にお出かけの際は、観光の拠点としてお立ち寄りください。

@ForyourLIFE_t を見る

@ForyourLIFE_t を見る