コガネムシのなかま

樹液をなめるカブトムシ

カブトムシ

東アジアを代表する大型のカブトムシで、頭部の角はすくい投げに適した形をしています。北海道に分布するものは、移入されたものと考えられています。

サイカブト

成虫は、ヤシやパイナップルをからす害虫です。幼虫は、ヤシのくさったみきや肥料用のたい肥を食べます。季節に関係なく、成虫と幼虫が見られます。

コカブト

成虫は樹液で見られるほか、ほかの昆虫をおそったり、死がいを食べたりします。幼虫は、くち木を食べます。成虫は1年以上生きます。

シロスジコガネ

マツ類の林にすみ、幼虫は木の根を食べます。成虫は何も食べません。

カナブン

個体によって色のちがいがあり、緑色のものもいます。

コガネムシ

夕方に葉を食べているようすが見られます。

シロテンハナムグリ

樹液などでふつうに見られます。

ダイコクコガネ

日本最大のフン虫で、牧場のウシのフンなどで見られます。牧場が少なくなったことや農薬の影響で、数が大きくへっています。

探してみよう!

カブトムシやクワガタムシの成虫は、クヌギやコナラ、ヤナギなどの樹液に集まります。

クヌギ

コナラ

カブトムシの幼虫は、落ち葉やワラがつみ上げられてくさったところをほったり、くさった木をどかしたりすると、その下で見つかります。

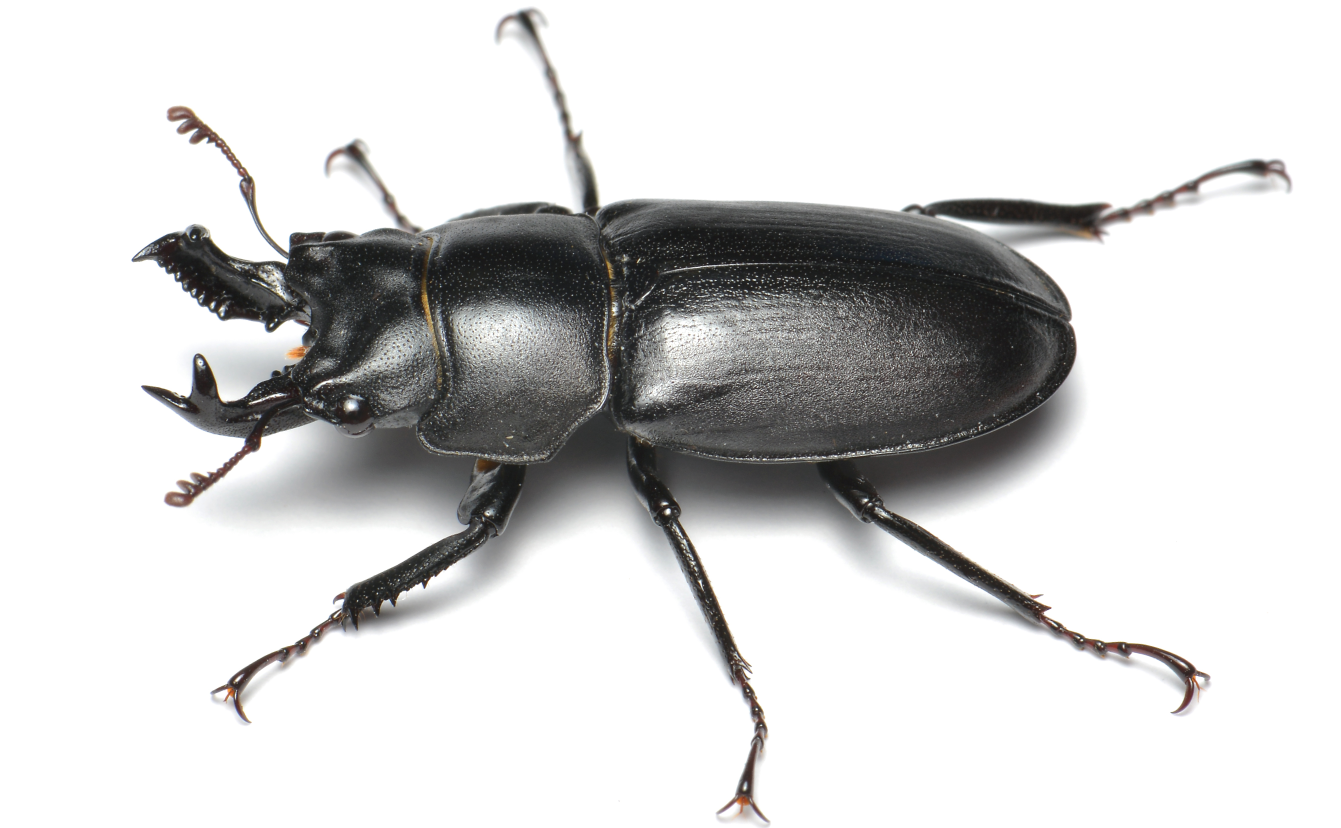

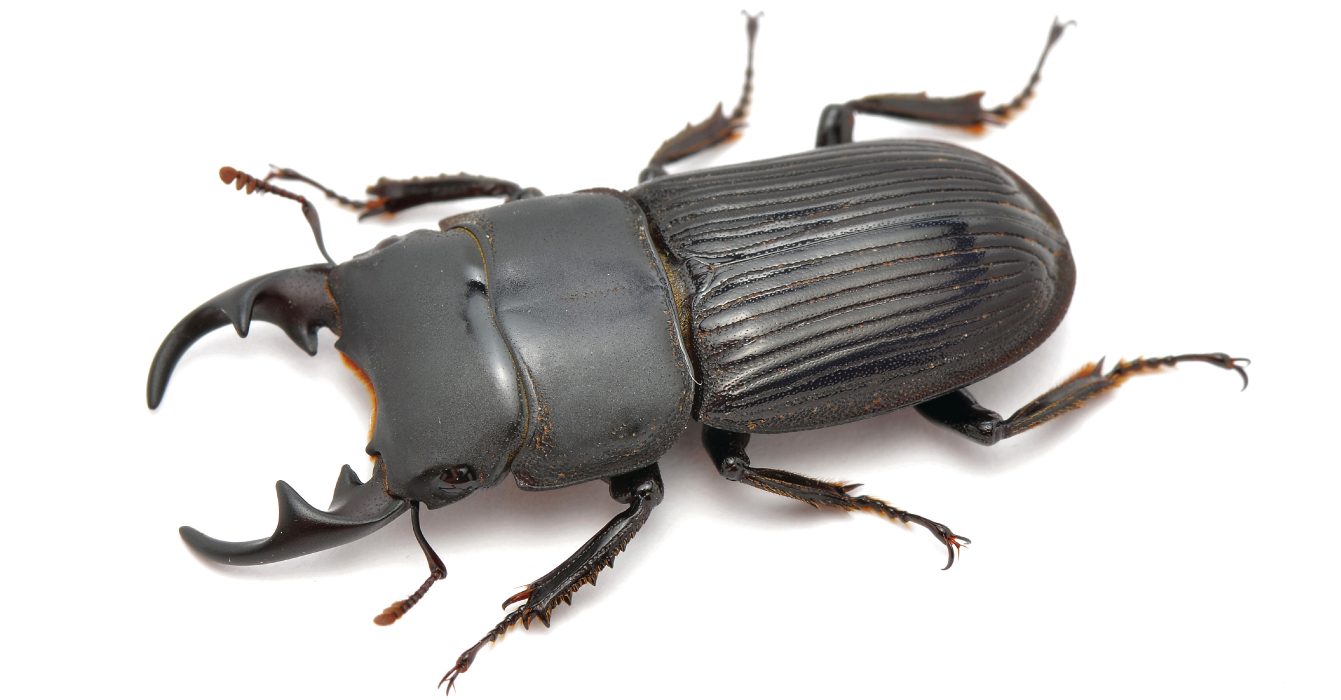

クワガタムシのなかま

ノコギリクワガタ

ノコギリクワガタ

雑木林や川ぞいの林に多く、クヌギやコナラ、ヤナギ類などの樹液に集まります。灯りにもよく飛んできます。

ミヤマクワガタ

平地から山地にかけて、はば広い標高の広葉樹林にいます。時間に関係なく、樹液に集まります。

オニクワガタ

山地にすみ、幼虫はしめってやわらかいくち木で育ちます。成虫は何も食べません。

ネブトクワガタ

広葉樹のほか、モミなど針葉樹の樹液にも集まります。

オオクワガタ

樹液が出る木の、木のほらや木の皮のすき間にすみます。雑木林のほか、東北地方ではブナ林にも生息します。

ヒラタクワガタ

アジアに広く分布します。雑木林のほか、川ぞいの林や、南西諸島では照葉樹林などにいます。

スジクワガタ

平地から山地にかけての広葉樹林にいます。

コクワガタ

平地から山地にかけてのいろいろなかんきょうにいます。

樹液の出る木がない場所なら、くさったバナナをあみぶくろなどに入れて木につり下げておくと、クワガタムシなどが集まってきます。

ホタルのなかま

川面を飛び交うゲンジボタル

オオオバボタル

日中に活動し、光りません。幼虫は陸生です。

ゲンジボタル

夜に活動し、オスとメスは光で交信します。東日本と西日本で、光る間かくなどにちがいがあります。幼虫は水生です。

ヒメボタル

夜に活動し、オスとメスは光で交信します。幼虫は陸生です。

ヘイケボタル

夜に活動し、オスとメスは光で交信します。幼虫は水生です。

ホタルが光る理由は、オスとメスが交信するほか、体に毒があることを敵にしめすためであるとも考えられています。

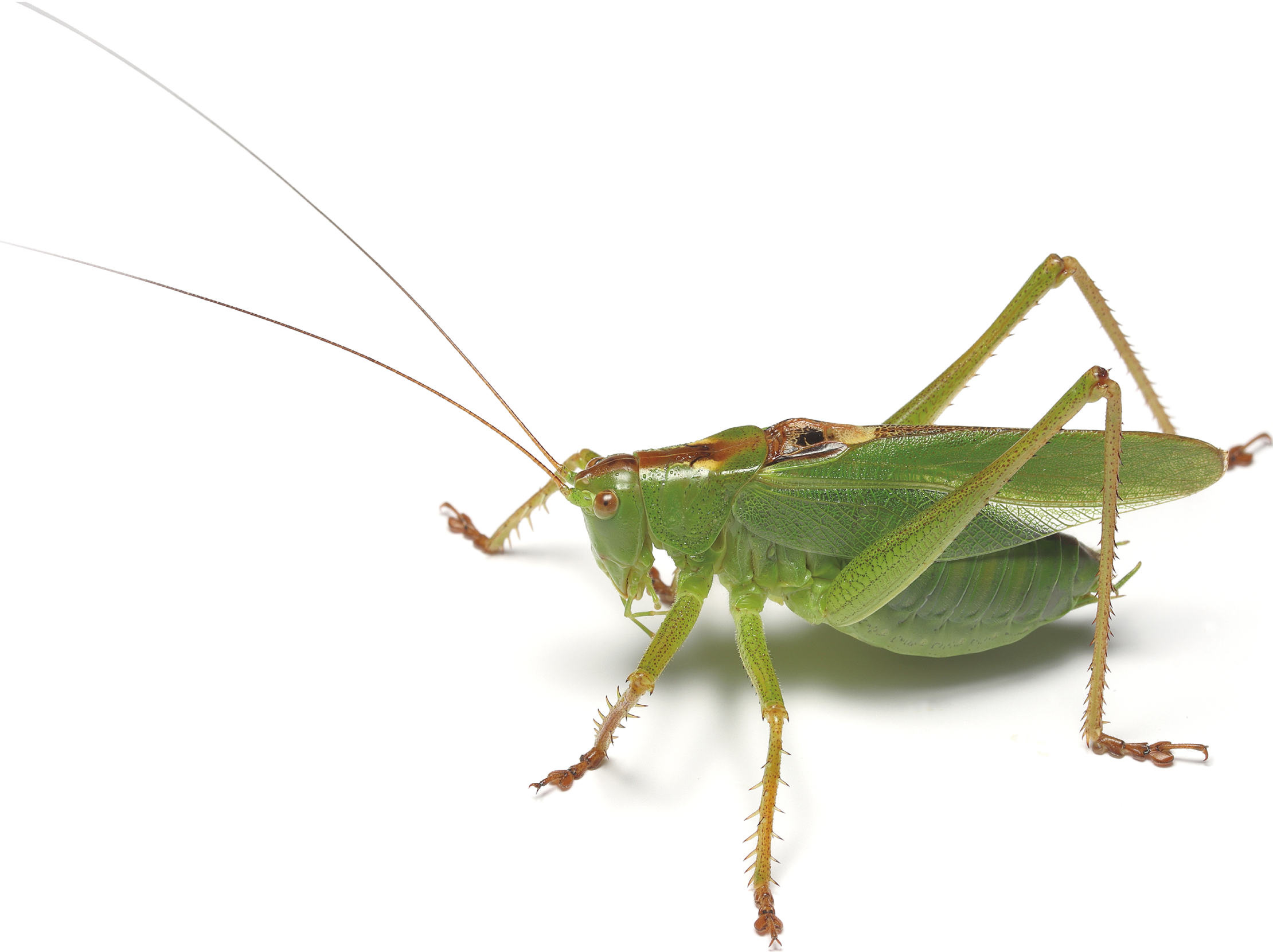

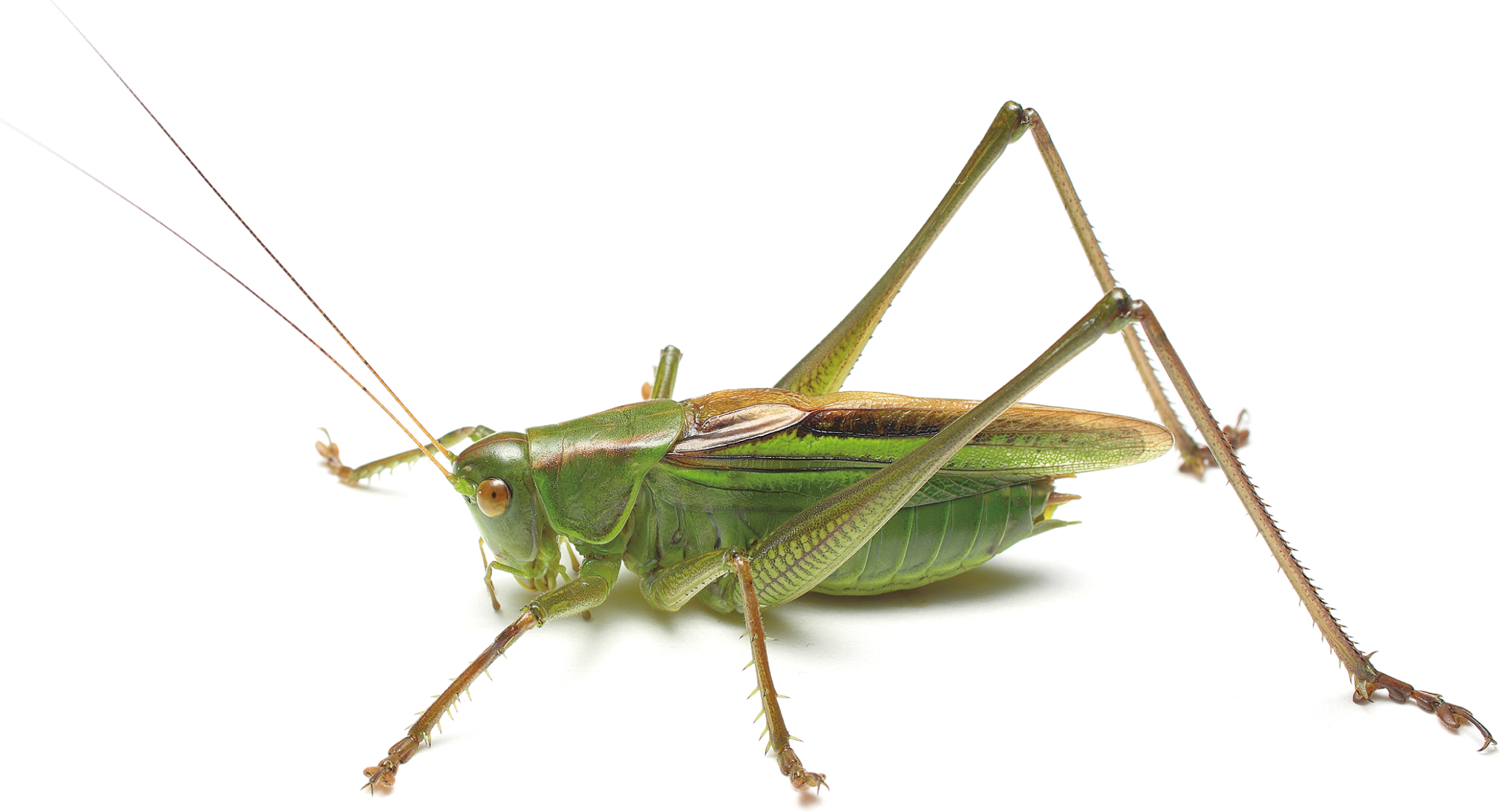

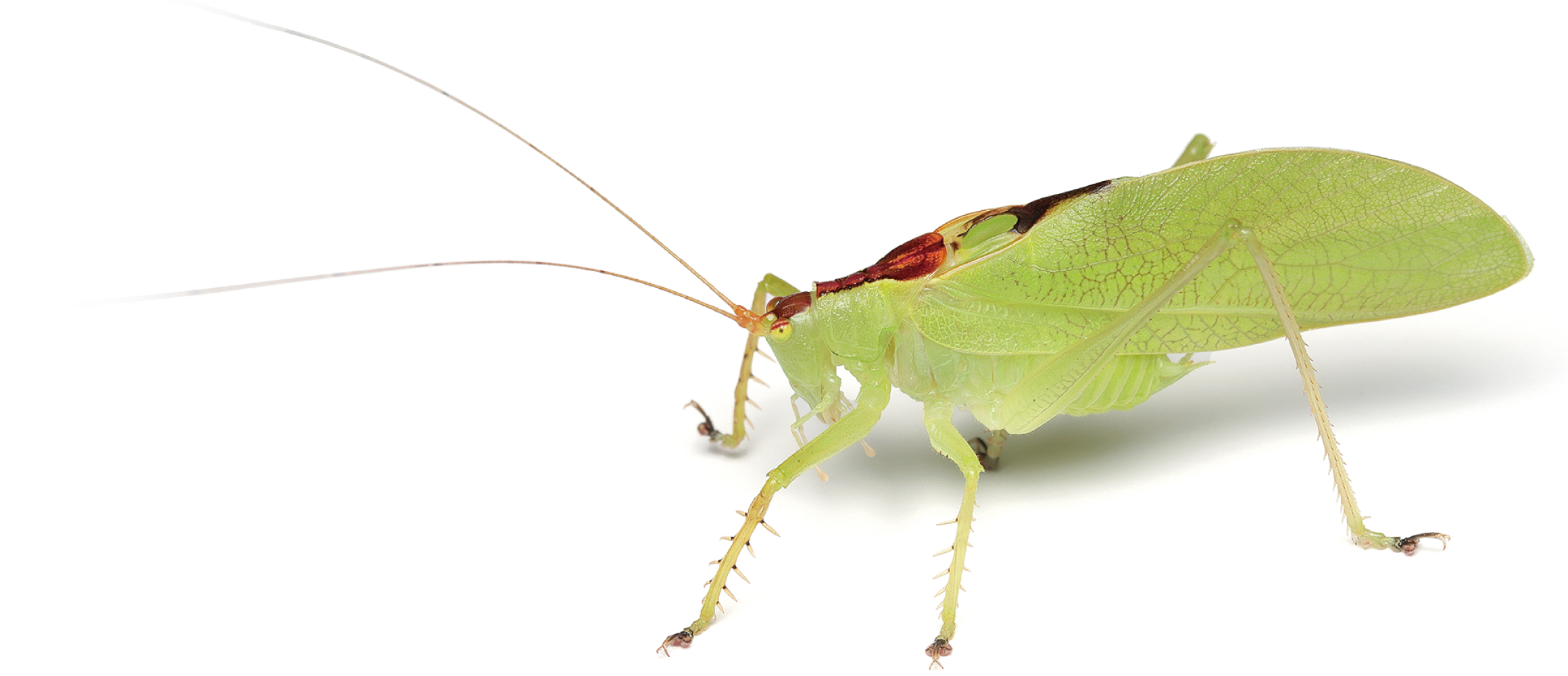

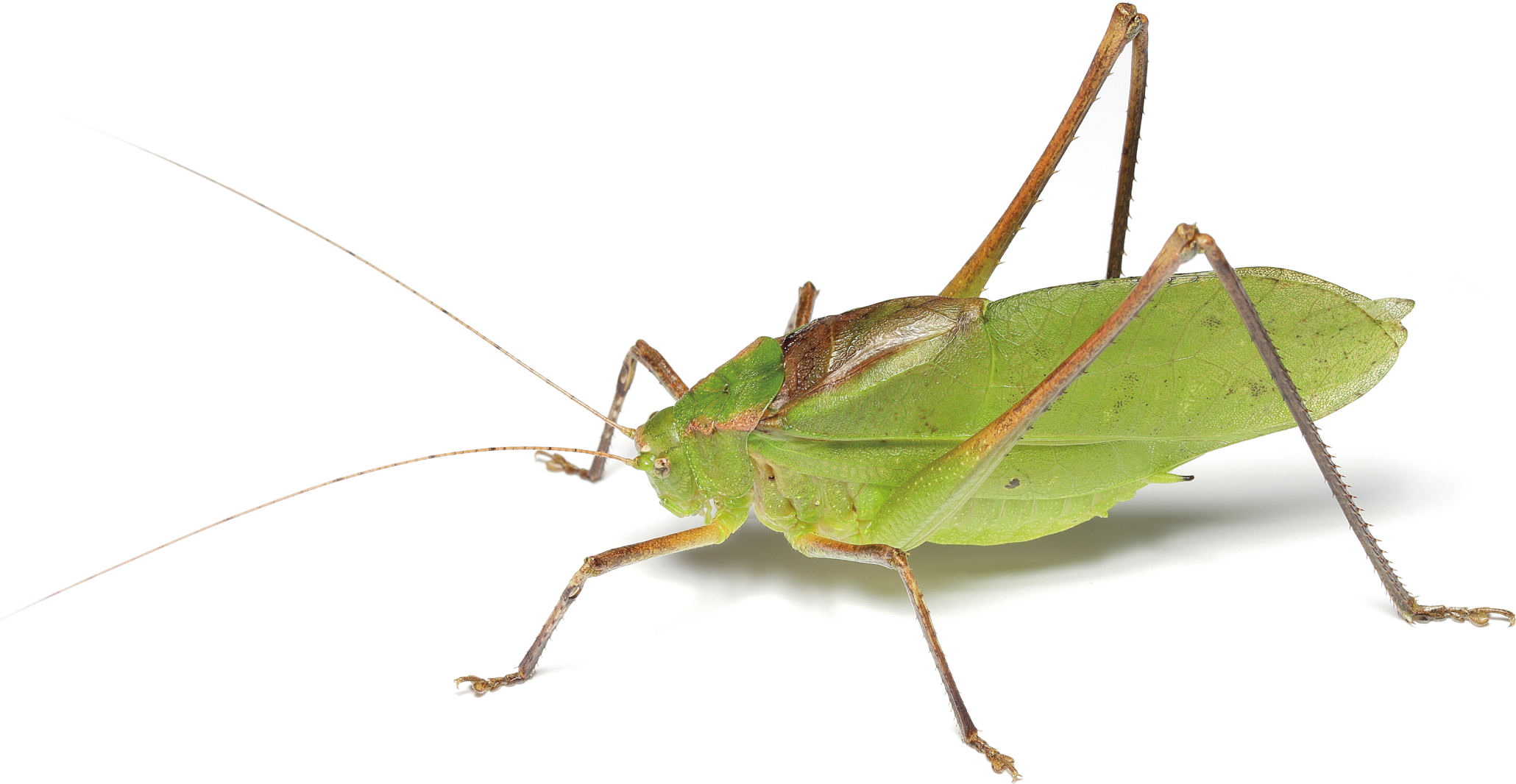

キリギリスのなかま

ヤブキリ

地いきによって鳴き声がちがいます。

ニシキリギリス

はねの側面の黒いもようは、すじ状です。

ハヤシノウマオイ

前あしのトゲは、えものをしっかりとらえることができます。

クツワムシ

大きな声でさわがしく鳴きます。

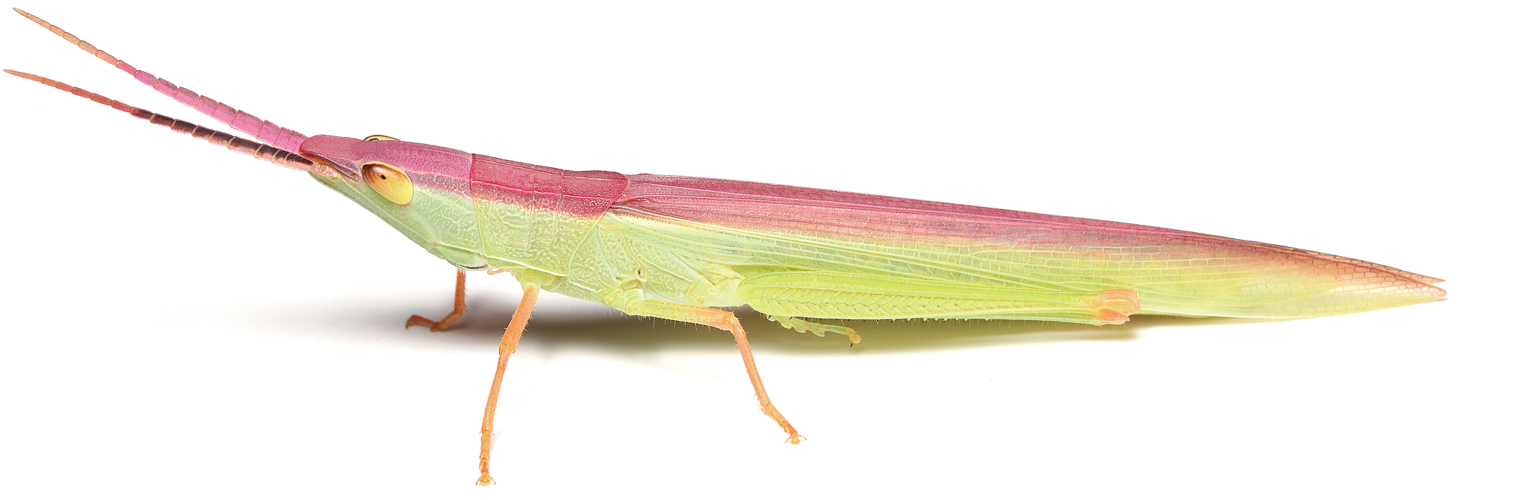

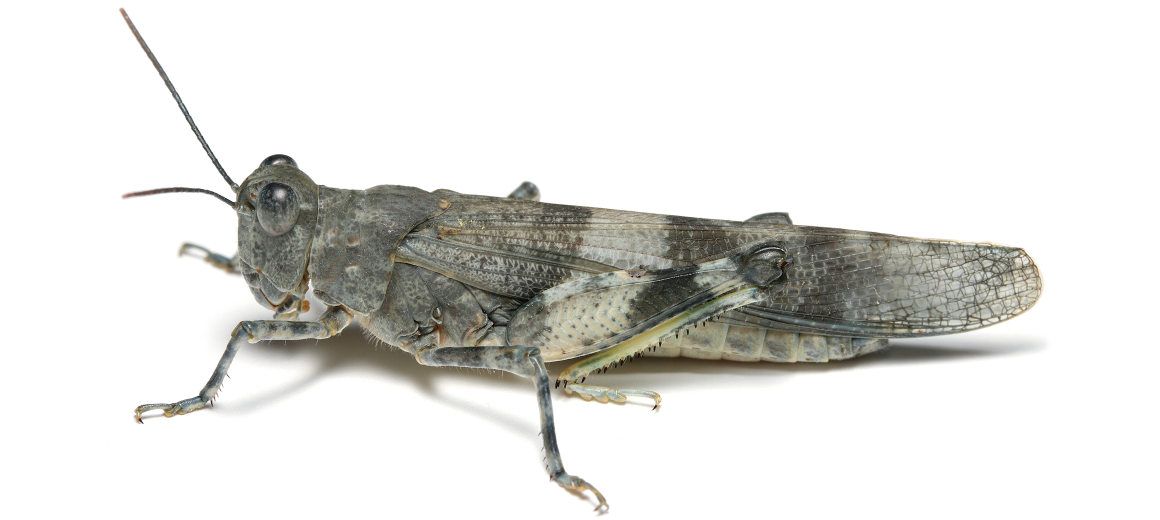

バッタのなかま

おんぶをするオンブバッタのオス(上)とメス(下)

オンブバッタ

都市部や庭先にも生息する、もっともよく見られるバッタです。地いきによっては、半数近くがかっ色型になります。

ツチイナゴ

バッタ科では本土でゆいいつ成虫で越冬します。

コバネイナゴ

農薬の影響で一時は少なくなりましたが、近年では回復しています。はねの長さは、生息場所によってちがいがあります。

ショウリョウバッタ

オスとメスで体格に大きな差があります。オスは飛ぶときにチキチキと音を出すので、チキチキバッタとよばれることもあります。

ショウリョウバッタモドキ

いつも葉にそってじっとしています。敵に見つかるとクルッと葉のうらにかくれます。

トノサマバッタ

開けた草地に多く、人が近づくとすぐに飛んでにげます。

クルマバッタ

自然状態の良い森の近くの草地で見られます。後ろばねのこい黄色い部分が、羽ばたくと車のタイヤが回っているように目立ちます。

カワラバッタ

自然度の高い河原に生息します。敏感に危険を察知してすぐに飛んでにげます。

トノサマバッタより少し大きいぼうにたこ糸を結び、たこ糸を引いて目の前で動かすと、メスとまちがえてオスのトノサマバッタが抱きついてきます。

トンボのなかま

流れの上をパトロールするオニヤンマ

ハグロトンボ

平地~丘陵地の川や用水路にすみ、都市部の川でふえることもあります。

ギンヤンマ

平地~丘陵地の広い池や沼を好み、ヤンマとしてはめずらしく、連結したまま産卵します。

オニヤンマ

平地~山地の小川にすむ日本最大のトンボです。オスは流れの上や林道を往復して飛び、パトロールします。

オオヤマトンボ

オスは開けた沼や湖の岸にそってパトロールします。

アキアカネ

平地~山地の水田や湿地にすみます。夏は山ですごし、秋に平地に下りてきます。

シオカラトンボ

もっともふつうに見られるトンボで、平地~山地の池や沼、湿地、水田に広くすみます。

オニヤンマのオスは、扇風機やエアコンの室外機などの回転するプロペラをはばたくメスとかんちがいして、近づく性質があります。

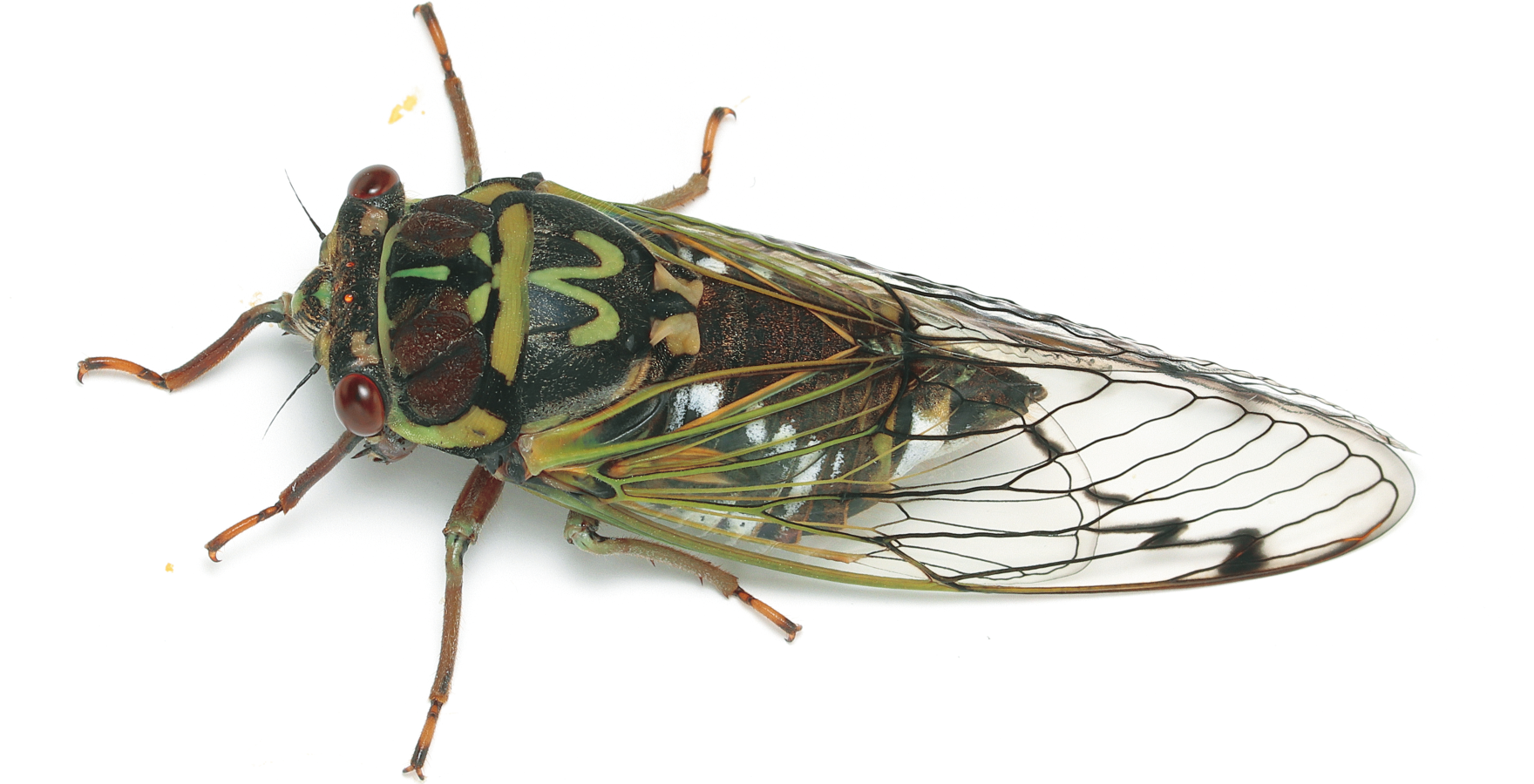

セミのなかま

木のみきにとまったニイニイゼミ

ニイニイゼミ

各地でよく見られます。木の種類を問わずみきにとまり、朝から暗くなるまで鳴き続けます。

コエゾゼミ

ブナの生える林に生息します。オスの腹弁は左右が重なりません。

クマゼミ

朝と夕方に鳴きます。西日本では、平地でもっとも多い大型のセミです。腹弁はオレンジ色です。

アブラゼミ

日本を代表するセミとして知られます。世界的には、はね全体に色がついた種は少数派です。

ヒグラシ

朝と夕方を中心に、すずしげな声で鳴きます。灯りによく飛んできます。

ツクツクボウシ

8月中旬から鳴き声が目立ち始め、夏の終わりを告げるセミです。

チッチゼミ

秋にマツ類の枝の上で鳴きますが、そのすがたはなかなか見つかりません。ツツジ類の枝に産卵します。

ミンミンゼミ

東日本では平地でふつうに見られますが、西日本では山地にすみます。

ぬけがらを

集めてみよう!!

セミのぬけがらは、とても集めやすく、よく観察すれば種の名前がわかります。

チッチゼミ

ニイニイゼミ

クマゼミ

日本には36種ものセミのなかまがいて、小さな国としては数が多いです。

チョウのなかま

樹液に集まるオオムラサキ

アゲハ(ナミアゲハ)

市街地や畑など、明るく開けた場所でよく見られます。さなぎで越冬します。

キアゲハ

海岸や山地の明るく開けた草むらでよく見られます。アゲハよりこい黄色です。

クロアゲハ

市街地や畑でよく見られます。南西諸島のメスは、後ろばねの赤いもようが大きくなります。

ヤマトシジミ

もっとも身近に見られるチョウのひとつです。日当たりのよい場所で、地面近くを飛びます。

モンシロチョウ

もっともよく見られるチョウのひとつです。キャベツなどの畑に多く生息します。

モンキチョウ

平地~山地でよく見られます。メスには黄色型と白色型があらわれます。

オオムラサキ

日本の国蝶です。丘陵地の林に生息し、樹液に集まります。東日本では黄色型、西日本では白色型が多くなります。

モンシロチョウはもともと日本に分布せず、はるかむかし、ダイコンなどとともに海外から持ちこまれたとする説があります。

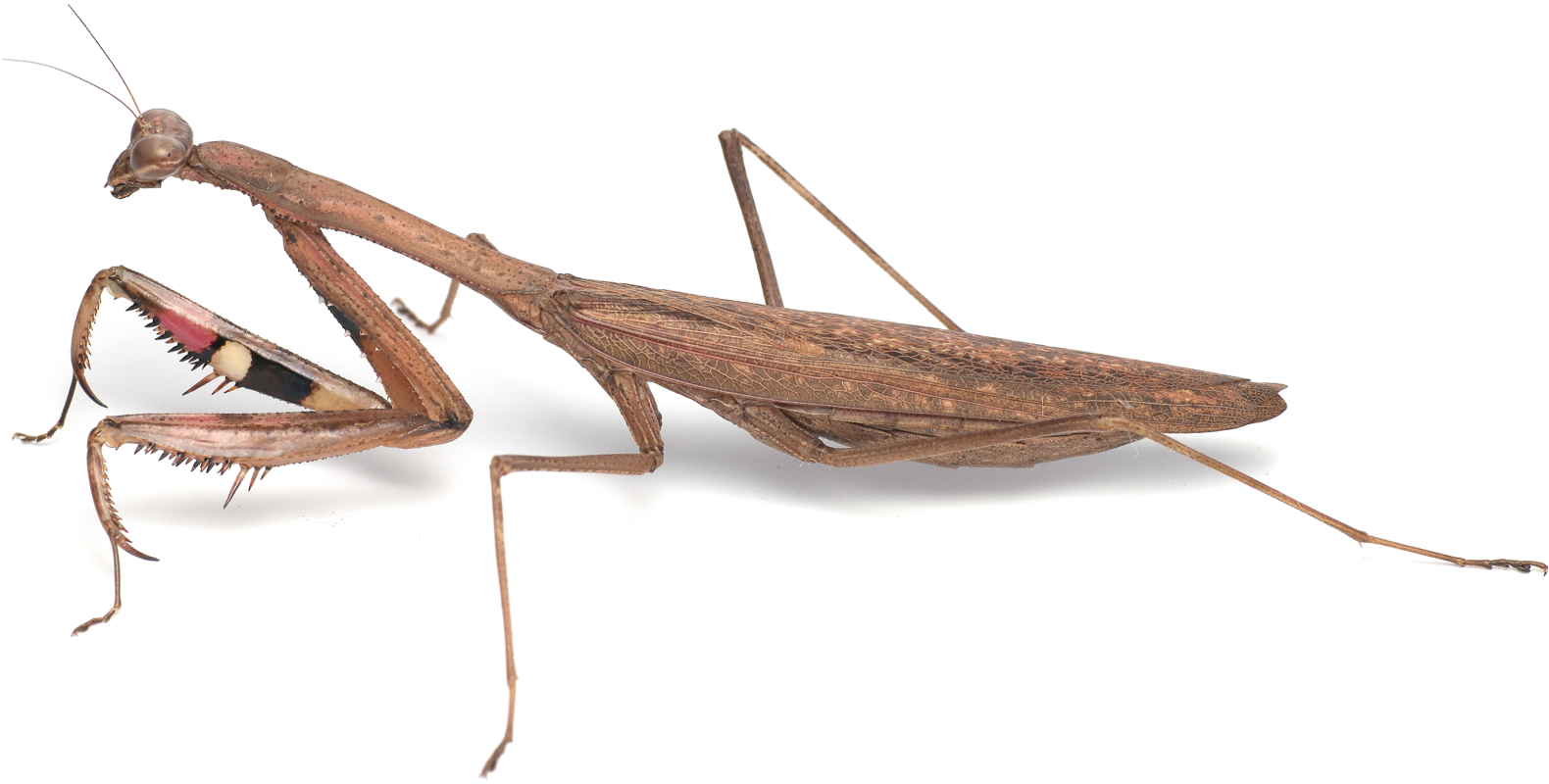

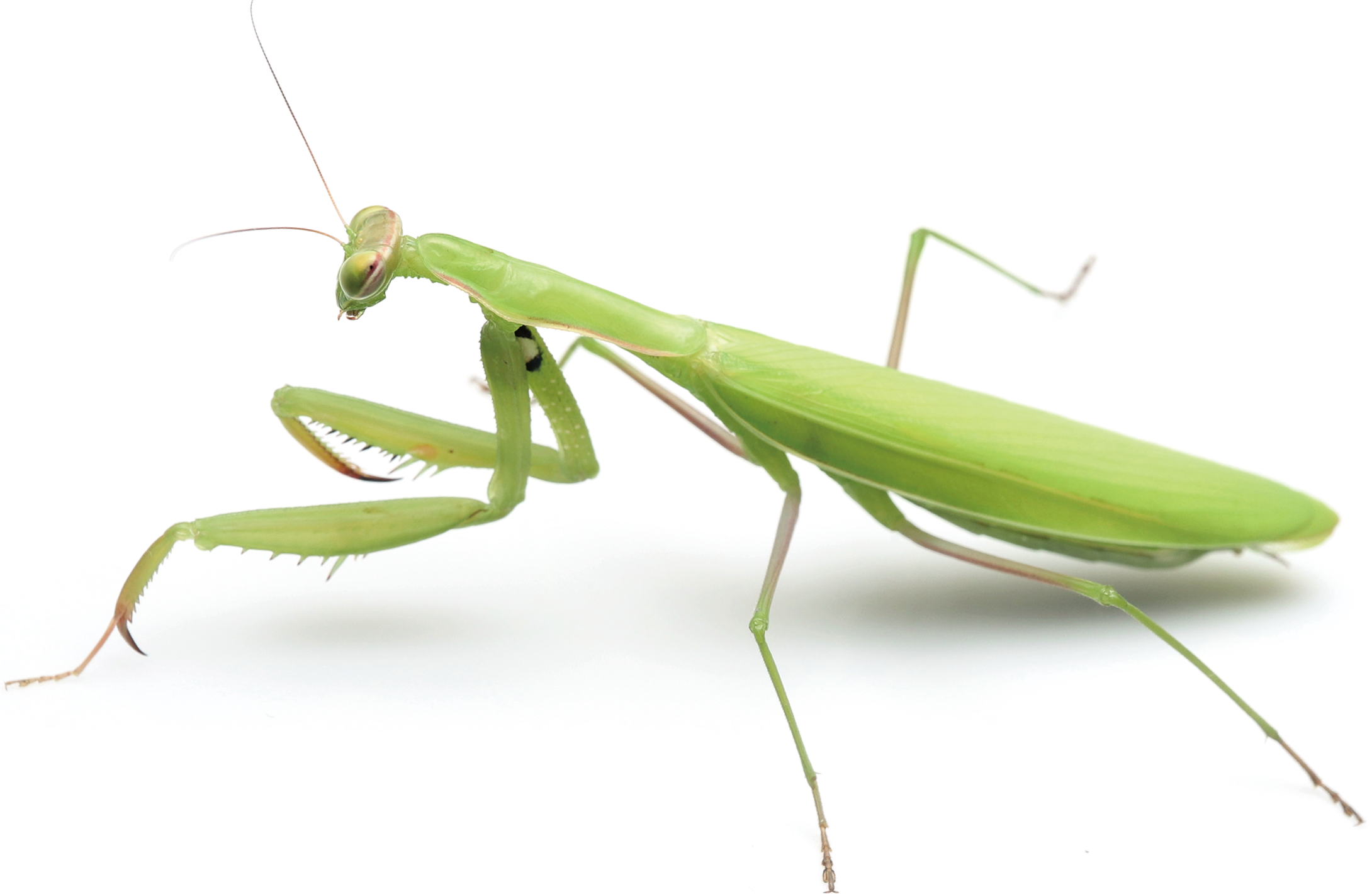

カマキリのなかま

いかくするオオカマキリ

コカマキリ

地面の近くにすみます。たまに緑色の個体が見つかります。

ウスバカマキリ

世界に広く分布します。日本では、かぎられた場所の草地で見つかります。

オオカマキリ

昆虫だけでなく、トカゲや小鳥のような小動物もつかまえて食べます。オスはほとんどがかっ色型で緑色型はとてもめずらしいです。

ハラビロカマキリ

木の上にすみます。公園の木のみきでも見られます。

カマキリ(チョウセンカマキリ)

河原や田畑のわきのような開けた草地を好みます。

カマキリをあやつる虫

ハリガネムシという線形虫の幼虫は、水の中で生まれます。幼虫は、カゲロウなどに丸のみされると、さらにそれを食べてしまったカマキリの体内に寄生します。やがて成長したハリガネムシは、カマキリの体に指令を出して水辺の方に歩かせ、カマキリが水につかると腹部をやぶって出てきます。

▲ハリガネムシに寄生されたオオカマキリ

交尾のとき、オスはメスに食べられることがあります。一方、オスは複数のメスと交尾できる方が有利なので、食べられないように行動します。